В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества и 90-летия поэта, прозаика, члена Союза писателей России Повного Станислава Петровича я хочу открыть еще одну страницу его жизненного пути, а также вспомнить людей, которые оставили неизгладимый след в моей жизни.

По окончании 8 классов в п. Усть-Тыгда я продолжила обучение в г. Шимановске, в школе № 176, с 1963-1966-е годы. Добирались в первый раз до Шимановска на теплоходе до Суражевки, на автобусе до Свободного, на поезде до Шимановска и ночью от вокзала до интерната пешком на ул. Пионерская. Училась я в школе, где состав учителей был уникальный – Мехедова А.Ф., Удод М.П., Бертина Р.А. и многие другие.

В 10 классе к нам пришел учитель истории и обществознания Повный Станислав Петрович. Конечно, мы были поражены от первых встреч с учителем – очень грамотным, дисциплинированным, много знающим, но ничего не рассказывающем о себе. Ему было 30 лет.

И вот в начале 10 класса Станислав Петрович вместе с учителем музыки Сергеем Петровичем Толстухиным создает агитбригаду, куда и меня пригласили. С Сергеем Петровичем были репетиции, к которым мы относились очень ответственно. А потом мы ездили с концертами по железнодорожным станциям – Мухинская, Переселенец, Ту.

В начале марта 1965 года Станислав Петрович объявляет нам, что на мартовских каникулах агитбригада поедет в дальние села по Зее – в Ураловку, Усть-Тыгду. Добираться туда уже стало легче – летали самолеты до Кухтерина, а там через Зею – Ураловка, а до Усть-Тыгды 30 км на лесопунктовском автобусе.

И вот приезжает агитбригада в Усть-Тыгду, поселили их в конторе лесопункта, там была специальная комната – «заезжая» (я у же была дома, в Усть-Тыгде, на каникулах). А где им пообедать? Столовой в поселке уже не было. Моя мама говорит: «Иди, приглашай их к нам на обед, мы пока приготовим». А жили мы еще в бараках, тесно и бедно, но родители всегда держали хозяйство, и с продуктами проблем не было. Я сходила, пригласила. Девочки с преподавателями пришли к назначенному часу.

За столом все они восторгались окрестностями поселка. Оказывается, они не стали сидеть в «заезжей», а пошли через Тыгду (она еще была замерзшей) и взобрались на наш знаменитый Бурхан. Снег уже растаял на Бурхане, и вид оттуда был восхитительный: уходит вдаль Зея, сопки, скалы, густой лес. И Станислав Петрович вместе со всеми говорил об окружающих поселок красотах: «В каком же удивительном месте вы живете – две реки, сопки, тайга!».

Вечером в нашем клубе был концерт, народу было полный зал, а клуб у нас был большой, в зале 200 мест. В нашем репертуаре были песни со словами о войне: «Быть может они вспоминают суровые годы войны…» (песня «Березы»), «Тень крыльев легла на поляны, и Женька ушла в партизаны…» (песня «Женька»)...

В зале присутствовали бывшие фронтовики, труженики тыла и у многих были слезы на глазах.

На следующий день агитбригада уехала с концертом в Ураловку, а потом на самолете возвратились в Шимановск.

Мои родители еще долгие годы вспоминали со слезами Станислава Петровича, это как же так, слепой – и учитель, и руководитель, да еще вместе со всеми взобрался на Бурхан.

Наша агитбригада выступала с концертами на школьных вечерах, в клубе железнодорожников до окончания 11-го класса. Потом все разъехались. Я поступила в кульпросветучилище на библиотекаря, в школе девочки из нашего класса проходили трудовое обучение в технической библиотеке при клубе железнодорожников, где проводила занятия зав. библиотекой В.Н. Стратичук. По окончании мы получили свидетельство о присвоении классификации – библиотекарь массовых библиотек, и я влюбилась в эту профессию.

И вот, уже работая в с. Саскаль зав. библиотекой, приехав в Благовещенск на областной семинар, в одном из кафе встретилась со Станиславом Петровичем, он сидел с учителем из Шимановска за соседним столиком. Я подошла, поздоровалась и услышала: «Валя Рыжакова, как я рад нашей встрече!». Феноменальная память на голоса! Такие же слова сказал и А.Г. Избицер, встретившись с ним так же случайно в Благовещенске.

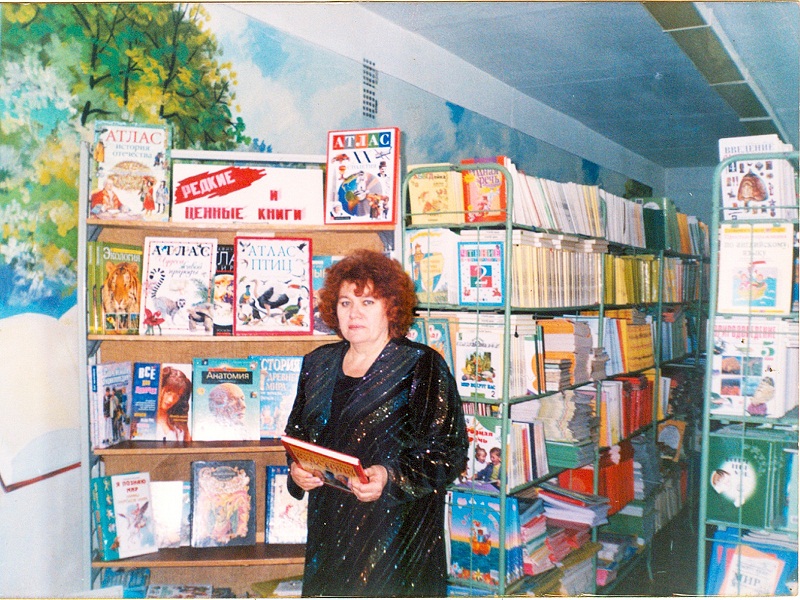

Вот так пересеклись мои пути-дороги с удивительным человеком, умнейшим и интереснейшим. Позже, работая в библиотеках района, в школе № 4 (на фото вверху. 2004 г.), я постоянно следила за творчеством Станислава Петровича, его встречами с пограничниками, его стихами, печатавшимися в областных газетах.

Как-то раз я взяла в городской библиотеке книгу Станислава Петровича «Моя война», выпущенную в 2005 году в год 60-летия Победы и 70-летия Станислава Петровича. И только из этой книги я узнала о трагическом детстве Учителя. Так случилось в годы войны, что при возвращении из эвакуации Стасик со старшим братом потерялись. Стасику было 8 лет, брату – 14. И вот в кубанских степях их подобрали солдаты артиллерийского полка и приютили на время, пока не найдется мать. Поиск затянулся почти на два года. Братьям сшили военную форму, и стали они сынами полка, пройдя вместе с полком от Кубани до Будапешта. И вот на подступах к Будапешту декабрьской ночью 1944 года при наступлении, на переднем крае, на берегу Дуная, их накрыли вражеские мины. Брат Олег сразу погиб, а Стасику разворотило все лицо, оно было все в осколках. Без сознания 15 суток и операции, операции… А ему ведь еще не было и 10 лет!

Как-то раз я взяла в городской библиотеке книгу Станислава Петровича «Моя война», выпущенную в 2005 году в год 60-летия Победы и 70-летия Станислава Петровича. И только из этой книги я узнала о трагическом детстве Учителя. Так случилось в годы войны, что при возвращении из эвакуации Стасик со старшим братом потерялись. Стасику было 8 лет, брату – 14. И вот в кубанских степях их подобрали солдаты артиллерийского полка и приютили на время, пока не найдется мать. Поиск затянулся почти на два года. Братьям сшили военную форму, и стали они сынами полка, пройдя вместе с полком от Кубани до Будапешта. И вот на подступах к Будапешту декабрьской ночью 1944 года при наступлении, на переднем крае, на берегу Дуная, их накрыли вражеские мины. Брат Олег сразу погиб, а Стасику разворотило все лицо, оно было все в осколках. Без сознания 15 суток и операции, операции… А ему ведь еще не было и 10 лет! Вся книга – книга-воспоминание, книга-история. Вот как написал отзыв о книге С.П. Повного член Союза писателей России Валерий Черкесов: «Автор, лишенный зрения, но наделенный поразительным зрением сердца, воскрешает на бумаге известные только ему страницы Великой войны… Она написана хорошим русским языком, в ней есть сюжет, захватывающее повествование, яркие диалоги. Он выдержал все удары жизни и вышел победителем. Ну разве не подвиг, потеряв зрение окончить школу с Золотой медалью, университет, преподавать, писать стихи и прозу, иметь семью и множество друзей?»

Встреча Станислава Повного с писателем Константином Симоновым, еще в школьные годы, повлияла на его творчество. Впоследствии он стал его наставником, помогал ему публиковать стихи в газете «Северная правда», а в 1957 году по рекомендации Симонова Станислав Повный стал участником 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. С.П. Повный крепко запомнил слова Симонова о том, что если он в своем творчестве не отдаст дань военной теме, то писателя из него не получится. И с тех пор он стал выполнять завет своего учителя и в стихах, и в прозе.

22 февраля 1974 года в Благовещенском Доме молодежи на вечере, посвященном Дню Советской Армии, встретились два бывших сына полка – С.П. Повный и преподаватель Дальневосточного высшего общевойскового командного училища подполковник В.П. Валахов. Оказывается, в 1944 г. они, мальчишками, встретились в Тернополе на Украине: один – сын кавалерийского полка, другой – сын артиллерийского полка.

В литературно-художественном альманахе «Приамурье 2010 год», выпущенном к 65-летию Победы, в разделе «Поэзия» напечатаны стихи Станислава Петровича, его портрет, краткая биография.

Хочу привести отрывки из цикла стихов «Помню тот бой и поныне»:

«Представь, свершилось чудо:

я прозрел,

И солнца свет ничто уже не застит.

Я б не сошел с ума, не онемел

И не заплакал от такого счастья…

И пил бы я глазами синь небес,

Как воду из волшебного колодца…

Но не бывает на земле чудес

И тьма моим уделом остается»

С.П. Повный – человек подвига, так как вся его жизнь, начиная от сына полка и до окончания – подвиг. И я бесконечно благодарна судьбе, что она подарила мне встречу с таким прекрасным человеком, который оставил глубокий след в моей жизни. И как мне ни гордиться тем, что он побывал на моей малой Родине и оставил там свой след в поселке, на Бурхане, в клубе.

Малая Родина дает нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать.

Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, - от родителей и учителей. И чем старше мы становимся, тем все чаще предстают картины малой Родины. Как же мы любим свой поселок, свою Усть-Тыгду.

Об этом говорят строки стихотворения моего земляка Николая Васильева (его стихи публиковались в газете «Победа»).

НЕТ БОЛЬШЕ НА КАРТЕ

Мое село Усть-Тыгдой называлось…

Теперь оно полынью поросло.

А ведь в далеком детстве

мне казалось,

Что это будет Вечное село…

Бывало утром крепко спится,

Когда по Зее стелется туман.

И как надежный воин на границе

За Тыгдой гордо высится Бурхан…

Было село, Усть-Тыгдой называлось,

Теперь оно травою заросло…

И все же, все же…

В памяти осталось

До слез родное, милое село.

Николай Васильев в 2008 году выпустил в г. Благовещенске книгу «Таежная глубинка», в которой ряд стихов посвятил родному селу. А еще коренной житель села, офицер Советской Армии Бригида Иван Алексеевич вместе с младшим братом, Петром Алексеевичем, установили памятник погибшим землякам. В 1985 году памятник был открыт на берегу Зеи.

Поселок Усть-Тыгда упразднен 22.10.1979 г. и исключен из учетных данных как несуществующее.

Заканчивая свое повествование, я хочу назвать имена людей, которых вспоминаю с теплотой и благодарностью. Это, прежде всего, мои родители, великие труженики Марк Абросимович и Надежда Антоновна, это учитель с 5 по 8 класс Глякова Л.М., это Зиборова О.И. с 1970 года и по сей день, это Тимченко Л.П., директор совхоза Кумарский в 70-е годы, это Андреева В.М., первый директор школы № 4 в 1990-95 годы. Это люди, служившие другим, служившие по-умному. Спасибо им, что были и есть в моей жизни.

В библиотеке школы № 4 с учениками 7 класса, 2010 год

В библиотеке школы № 4 с учениками 7 класса, 2010 год

"И как надежный воин на границе

За Тыгдой гордо высится Бурхан…"

Валентина Волох